倫理政経はいずれも社会に出た時に役に立つ学びです。教員としての本音を言えば、様々な専門書を読みこんで自分の考えを深めたり、視野を広げたりしてもらいたいところです。しかし、大学入試における倫理・政経はいわゆるマイナー科目であり、多くの受験生が共通テストまでで終了します。また、英語数学などに比べると、配点も大きい訳ではありませんので、できるだけ時間をかけず、効率よく勉強したいですよね。ここでは「最短距離で得点率を伸ばす」倫理・政経の勉強法を紹介していきます。

準備するもの

ノート(ルーズリーフよりもノートの方がおすすめ)・問題集・教科書or参考書

まず公民科目の勉強を始めよう!と思ったら、上のものを準備してください。ノートは普通のものでよいですが、ルーズリーフより単体のノートを勧めています。問題集や参考書については、自分の好きなものを探して選ぶと良いですが、参考書の特徴については別の記事でまとめていますので、そちらを参考にしてもらえばと思います。

問題集については、特にこれがおすすめ!というものはありませんが、今回は最短距離での勉強法を紹介するので、本番通りの問題集が望ましいです。要するに、「共通テスト用のマーク式問題集」が理想です。過去問を単元別でまとめている書籍、過去問を掲載した赤本、過去のマーク模試をまとめた問題集などが候補です。政経・公共バージョンで主要なものを以下に載せておくので、参考にしてください。本サイトでも、過去問演習のページを作っているので、それらを利用していただいても構いません!

①ノートについて

この勉強法は、とにかく問題演習を優先させる方法です。間違っても、参考書や教科書をノートにまとめるような勉強はしないでください。「やってる感」が出るだけで、得点に直結しない方法です。

では、準備したノートをどのように使うかというと、問題演習の答えを書き溜めるためです。マーク式の問題集を使用すれば、大体解説が充実しているので、自分がミスした問題や補足したい情報を併せて書き込みます。この書き溜めたものを「後から見返すこと」で効果を発揮します。ルーズリーフを使う場合、これまでまとめたものがバラバラになってしまう恐れもあるので、ノートの使用を勧めています。もちろん、しっかり管理ができて、1ヶ所にまとめられるなら、ルーズリーフでも同様の効果があります。

②問題集について

問題集は、先ほども書いたように、基本は共通テスト対策のものでいいと思います。ごく一部の人で、国公立の二次試験や、私大入試で政経を使う場合、その志望校に合わせた問題集を準備してもよいと思います。また、共通テスト対策と言っても、自分が目標としているレベルによっても選ぶものは変わってきます。

全員に共通しておすすめしたいのは、「共通テストの過去問」です。それに加え、得意不得意がはっきりしていて丁寧にやりたい場合は、「単元別のマーク式問題集」、ある程度実践力を鍛えたいのなら、「予備校の模試問題集」(河合塾の黒本、駿台の青本など)など、それぞれの目的によって問題集を探してみてください。本サイトでも単元別の共通テスト過去問をまとめていますので活用してください。

個人的に1番のおすすめは、模試の過去問集です。難易度は河合(黒本)<駿台(青本)という印象なので、最初は黒本から取り組むのが無難かと思います。

③教科書・参考書について

わからない問題を補足するために使います。教科書・資料集で十分という人は、わざわざ参考書を買わなくてもいいでしょう。そこに不安がある人は、自分がわかりやすいと思える1冊を見つけ、使い込んでいきましょう。おすすめの参考書については別のページでまとめていきますので、参考にして下さい。

勉強の仕方

いよいよ勉強法についてです。私がおすすめする方法は「アウトプット特化型勉強」です。とにかく演習を通して実践力をつけていくこと。これが最も効率よく得点力を伸ばせる方法です。

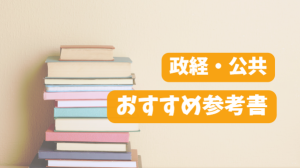

具体的な方法としては、先程準備したノートに、問題演習をしていきます。この時、余白を残すように解答を書いていきましょう。例えば共通テスト形式の問題では、全部で30間程度なので、上から下へ書いていくとちょうど1ページ分が埋まります。記入例はこんな感じです。

そして、大切なことはその後です。自己採点をした後にミスした問いや忘れていたポイントを余白にまとめていきましょう。正解していても、自分が迷った部分などは「?マーク」などでメモしておくといいです。特に模試は解説が充実していますし、頻出分野しか出ないので、最高の問題演習教材です。年間で5回程度「共通テスト模試」を受験すると思いますが、是非大切に保管しておいて、繰り返し解くといいです。多くのポイントを吸収することを意識して、この解説を読み込む作業に時間をかけて下さい。解説が不十分な問題集の場合、参考書なども活用してポイントをメモしていきましょう。

そのようにノートを継続してまとめていくと、どんなノートに仕上がるでしょうか…?ノートに書き込まれたポイントたちは、自分の理解が不十分だったところ。つまり、自分の苦手分野が詰まったノートができるということです。模試の直前や入試本番の見直しには、このノート1冊があれば十分なんですね。

以上のように、模試や過去問を使って、頻出問題に特化したアウトプット学習を心がけましょう。これを何度も繰り返していくと、似たような問題に出会うようになります。その域まで達したとき、あなたの得点力は格段に伸びているはず!ぜひ試してみてください。

記事では政経を例に説明しましたが、倫理や公共も同様ですし、何なら地歴(日本史・世界史・地理)にも通ずる方法です。効率よく得点力を伸ばしたい人は、この方法を試してみてください。

勉強を始める時期

最後に勉強を始める時期についてです。これは当然早ければ早い程いいに決まっていますが、政経以外にも勉強しなければならないことが沢山あると思います。最低ここからは始めて欲しいと思う時期は「9月」かと思います。夏休み明けからのスタートだとしても、何とか間に合うはず。

ただし!それまでに何もやらなくていいと勘違いしないでください。0からのスタートであれば、9月からでも間に合いません。具体的には、「授業を丁寧に受けること」と「模試の復習を丁寧にすること」、この2点は絶対に欠かさないようにしてください。十分基礎がある上で、秋から問題演習に取り組んでいくことが重要です。不安な人は、夏休み頃から少しずつ問題演習を始めていくといいと思います。特に2年時に授業がある場合、忘れている範囲も多いと思いますので、早め早めに問題へ取り組んでいきましょう。

今後も受験の情報や過去問や講義など、大学入試に役立つサイト運営をしていきますので、よろしくお願いいたします。そもそも科目選択に悩んでいる人は、以下のページを参考にしてください。

コメント