はじめに

こんにちは。今回は教員にとって切っても切り離せない「プリント作り」に関する投稿です。これから教壇に立つ若い先生方や、プリントをグレードアップさせたい先生方の参考になれば幸いです。

授業プリントは、その見やすさによって生徒の学びへの意欲に影響するものだと考えています。私の場合、担当する科目が内容の難しい政経だからこそ、わりやすさと見やすさを重視したプリント作りを目標としています。せっかく面白いテーマが書かれていても、本気で読んでもらえなければもったいないです。保存しておいて、何度も見返したくなるようなプリントづくりを目指しましょう。

見返したくなるプリントにするために

①全ての要素で、統一感を出す!

タイトルや重要語句の示し方などが、回によってバラバラだと、復習もしにくく、わかりやすさも削がれてしまいます。用紙のサイズ、単元名の表し方、フォント、行間などを統一してくことで、生徒の使いやすさも格段にアップします。

▼フォント

基本的にフォントに正解はありません。ただし、一般論として「これがいいのでは?」という説はいくつかあります。主観も混じりますが、参考にしてください。

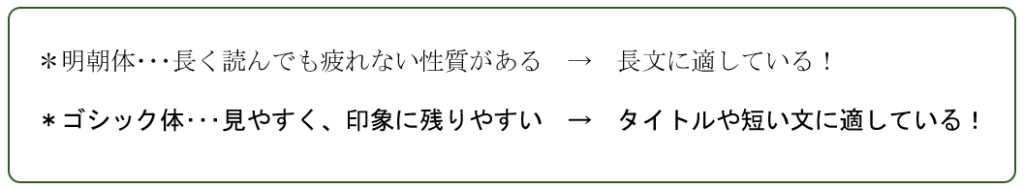

まず大きく分けて、明朝体とゴシック体というフォントが主流ですが、以下のような使い分けが理想的です。

以上のように、明朝体は可読性が高く「読む」ためのフォント、ゴシック体は可視性が高く「見る」ためのフォントと分けられます。これを意識するだけでも、読みやすさは変わるはずです!個人的なおすすめフォントも以下に紹介しておきますね。

用紙のサイズ

用紙のサイズは「A4」で作成することをおすすめします。最も一般的なサイズで編集もしやすく、変化にも対応しやすいと思うからです。縦A4のプリントであれば、家庭用のプリンタ等でも出力できますし、もしB4横サイズのプリントにしたければ、A4縦の2ページ分を「B4出力+2in1」で印刷するだけで完成します。

PDF化した場合もA4の方が見やすいですし、融通がききやすいと思います。プリントは毎年同じものを使うとは限りません。後で修正を加えることを考えても、A4で保存しておくことがベストだと思います。

単元名の書き方

単元名は、後で見返す際に最も重要かもしれません。教科書とリンクさせて、大テーマは上部に大きく、中テーマは四角で囲い、小テーマは《 》で囲うなど、自分のルールに沿って統一していきます。

私は大テーマでは色のついた四角内に白文字、小テーマには頭部に■や▼の記号で目立たせる形を採っていますが、ここは個人の好みです。大きく太いゴシック体で書いたり、字の大きさを目立たせたり、下線部を使うのも効果的です。とにかく一目でどの単元かがわかることが重要です。

行間について

細かすぎる話だな・・・と思われるかもしれませんが、見やすさの半分以上は行間がポイントなんです。広すぎても狭すぎても見にくいという繊細な作業になりますが、ここが改善できると見やすさは劇的にアップします!

私のように情報量の多い科目の場合、ある程度字数を書きたいものです。何も手を加えない1.0倍(元の状態)だとやや行間が広いこともあります。その単元のきりが良いところも異なるので、時と場合によりますが、大体文字サイズが10.5pt(元のサイズ)であれば、行間は固定値で16p~18p程度の設定にすると見やすいと思います。link:【Word】行間を狭く(広く)したい時の対処方法

②図を積極的に使う!

これも「後でプリントを見返したい」と思わせるコツの1つです。教科書や資料集にも沢山の資料がありますが、今の流行に沿った資料をその時の社会情勢に合わせて入れると生徒の食いつきは良くなります。もちろん、教科書の資料を使用することも効果的です。教科書、資料集を持ち帰らなくとも、プリント1枚で復習ができるというメリットがあります。

生徒たちがプリントを中心に学習してくれるようになれば、教員が伝えたいこと、教えたいことを、より表現しやすくなりますし、そのような工夫をして教材を作成していくことが教員にとっても大切だと考えています。

また、理解が特に難しい部分については、ExcelやPowerPointを活用しながら図解したものを作るのも効果的です。作成したものをsnipping tool(Windowsに元から入っているアプリ)などで切り取ってコピペすると、簡単にオリジナルの図説をプリントに載せることができます。

link:Windows 10 画面キャプチャアプリ Snipping Tool の使い方

③生徒の作業量を意識する

最後のポイントは作業量についてです。プリントを作る意義は、短い時間の内に少しでも多くの情報量を伝えるためにあると思っています。だからこそ、作業量が多すぎて書くのに必死なプリントではノートと同じですし、かといって書く量が少なすぎては退屈な時間が増えてしまいます。中にはきれいにまとめることが好きという子も一定数いるので、ある程度自分で書きこめるスペースがあっても面白いと思います。

これに関しては、学校のレベルや生徒のモチベーションにより対応が変わってきます。自分のベースを持ちながら、生徒の様子に合わせて空欄の数や問いを変化させていくことをおすすめします。

終わりに

以上、授業プリントについて偉そうに語らせていただきました。私自身、プリント作りにはこだわりを持って努力していますし、自信もあります。本サイトの「授業プリントのページ」では、実際に私が作成したプリントを順次掲載していきますので、よかったら参考にしてください。質問等ありましたら、お気軽にコメント欄へお書きください。

コメント

コメント一覧 (10件)

失礼いたします。

高校で地歴公民科を担当している者です。

いつも、参考になる教材やお知恵をご提供くださり、ありがとうございます。

考案された授業のアイディアやプリント類を公共財として、生徒や教員に提供してくださる先生のスタンスには頭が下がります。

不躾で恐縮ではございますが、以下の質問についてご回答ください。

ダウンロード可能なプリント集について、「保存等は自由ですが悪用はしないようお願いいたします」との記載があります。そうすると、たとえば以下のような行為は禁止事項になるでしょうか。教えてください。

例1.「倫理政経.COM」からダウンロードした旨を明記し、そのプリントを生徒へ配布し、授業をすすめる。

例2.「倫理政経.COM」からダウンロードした旨を明記したうえで、そのプリントデータを、パスワードのかかったオンライン上(例えばTeams)にアップし、生徒に自学自習をさせる。

例3.「倫理政経.COM」から抜粋した箇所を自作プリントに掲載し、出典を明示したうえで、そのプリントを生徒へ配布・授業をすすめる。

例4.「倫理政経.COM」から抜粋した箇所を自作プリントに掲載し、出典を明示したうえで、そのプリントデータを、パスワードのかかったオンライン上(例えばTeams)にアップし、生徒に自学自習をさせる。

上記のような質問をさせていただいたのは、先生が考案された授業プリント類を学校の教育活動の場面で活用することで生徒の利になると考えたからです。もちろん、本来は私自身がわかりやすく充実したプリントを作成すべきだとは思います。一方、日々他の業務に追われているなかで、先生が公開されているような水準の授業プリントを完成させることがむずかしいです(20年後には何とか完成に持っていけるかもしれませんが…)。したがって、上記事例のような活用方法が可能か知りたいため問い合わせした次第です。

ご多用のところ申し訳ないですが、お返事いただけますと幸いです。

こんにちは。大変嬉しいコメント、ありがとうございます。

そこまでご丁寧に配慮していただけるのであれば、私は構いません。

営利目的で盗用されるのを避けたいだけなので、

是非ご活用ください。むしろ生徒たちの宣伝になって私も嬉しいです。

※出来るだけ間違いは訂正していますが、表記のミスやデータが古い点等は

ご了承の上、ご利用いただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

失礼いたします。

来年度より、新任教師として高等学校で地理歴史科を担当する予定の者です。

授業プリントの作成方法について検討していたところ、「倫理政経.COM」さんが公開されている授業プリントを発見しました。

プリント1枚にまとめられている情報量や、フォントやレイアウトなど、どれを取ってもハイクオリティで感動しました。

同じようなクオリティの授業プリントを個人的に作れるようにしたいのですが、Wordでの詳しい授業プリントの作成方法を教えていただくことはできないでしょうか?

例)

大見出し、小見出しの配置方法や細かなレイアウト設定

画像の配置と付近の文字のバランス

など

Wordでの作成段階の細かな設定・作成方法がとても気になります。

もし長くなるようでしたら、別途ブログ記事としてアップしていただく形でも問題ございません。

可能であれば、お教えいただきたいです。

ご多用のところ申し訳ないですが、お返事いただけますと幸いです。

コメントありがとうございます。作業自体はアナログで、そちらの記事に書いたこと以上の特別なことはしていません。タイトルについてはcanvaというデザインアプリで作成したものを、切り抜いて貼り付けています。文字のサイズは10.0、行間は固定値16pt程度がベースで、よく使うフォントは「游ゴジック」か「メイリオ」です。どちらも太字にしたときに目立つので、愛用しています。画像の配置については文字列の前面か背面に配置するように設定し、文章に干渉しないよう微調整をしています。こんな感じで、結構地道な作業を繰り返しているだけなので、参考にならなかったらすみません。色の濃い背景に白文字で見出しを作ったり、小タイトルの下線を「挿入→図形→長方形」を細くしたもので作るのも、全体的な印象をガラッと変えるのでおすすめです。

ご返信いただきありがとうございます!

地道でアナログな作業の積み重ねということですね。

今回教えていただいた詳細も参考にさせていただきます!

今後もブログ記事楽しみにしています!

まずは出版社の教材や参考書から再現してみると、

レイアウト面はどんどん良くなると思います!

ただ、やはり一番大事は生徒の感覚なので、

授業をしながら改善し続けることが必要です。

今後ともよろしくお願いいたします。

ありがとうございます!

「出版社の教材や参考書」というのは、教科書や資料集のことでしょうか?

もしおすすめの読み物等があれば、お教えいただきたいです。

学校には各出版社の資料集があるので、図や授業導入のネタはそれらを参考にすることが多いです。受験指導には受験用の参考書も活用しますし、YouTubeの関連動画からネタを得ることもあります。おすすめの本は特に無いので、大きい本屋に行って自分の教材に合いそうなものを探すといいですよ!

突然コメント失礼します。美しいデザインのプリントに感動しました。私もこんなプリントを作れたら…と思っています。質問なのですが、授業プリントvol,1のタイトルにある、「政経プリント」や「民主政治の成立」のフォントを教えていただきたいです!また、さまざまなプリントに出てくる、Newsや columnやthinkなどに使われているフォントも知りたいです!

嬉しいコメントありがとうございます。タイトルについてはCanvaというデザインサイト(アプリでもできます)で作成し、貼り付けています。通常のフォントよりも使えるものが多く、質問にあったものはおそらく「UDモトヤアポロB」というフォントです。他にもたくさんありますし、無料で使える範囲でやっていますので試してみてください。column等は「游ゴシック」か「メイリオ」を太字にしたものです!また何かありましたら気軽に聞いてください。