・赤蛍光ペン…共通テスト頻出の最重要単語

・黄下線ペン…共テ応用問題や私大入試で抑えるべき

今回は前回に引き続き農業についての解説。今回は、農業の課題や、今後の発展に向けた取り組みなどを紹介します。マイナーでありながら内容量が多いということで、共通テストでも難問として出題されることも多い単元です。高得点を目指したい人は抑えておきましょう。

▼農業の国際化

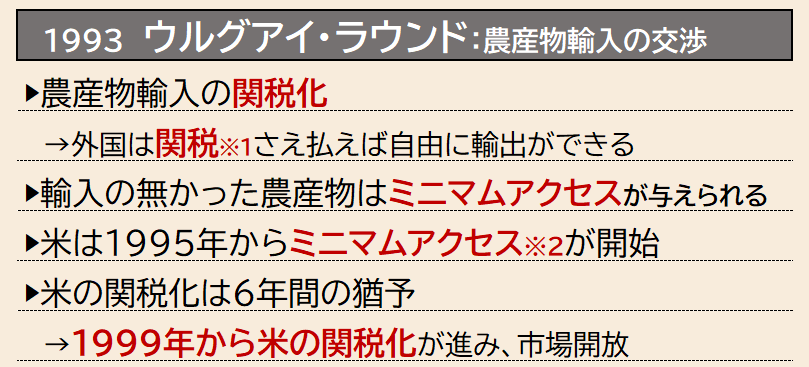

ウルグアイラウンドの内容

日本は国内農家の保護のため、農作物の市場開放には消極的な姿勢をとってきた。しかし、1993年のGATTウルグアイラウンドにおいて農業交渉が進展し、日本も徐々に国際化を進めていくことになる。合意した内容は以下の通り。

まず1番大きな変化としては、農産物輸入の関税化。これにより外国は、関税さえ払えば自由に輸出が可能となっている。関税とは主に輸入税を指し、高い関税を課せば課すほど相手国は輸出しにくくなる。近年のTPP交渉などでは、これらの関税を撤廃することで自由貿易を加速させている。

コメの市場開放

コメに関する国際化も頻出なので、ポイントを抑えておきましょう。まずは上記にあるウルグアイラウンドにより、コメの関税化が決定した。それまで主食として厚い保護を受けていたコメが市場開放したことは、歴史的な動きであった。

大きな変化が国内農家に影響しないよう、決定から6年間(1995~)は関税化が猶予され、実際に市場開放が行われたのは1999年からのことである。

関税化が遅れた分、ミニマムアクセス(最低輸入量)が上乗せされ、強制的に最低限のコメ輸入が進められた。通称ミニマムアクセス米は、基本的に政府が買取り、加工用の販売や国際支援に使用されている。

しかし、市場開放が開始した後も、輸入米には高関税がかけられており、実質的には輸入に制限がかけられている状態である。自給率がほぼ100%のコメを保護したい姿勢は変わらず、コメに関しては例外的な措置が認められることも多い。

▼農業の課題

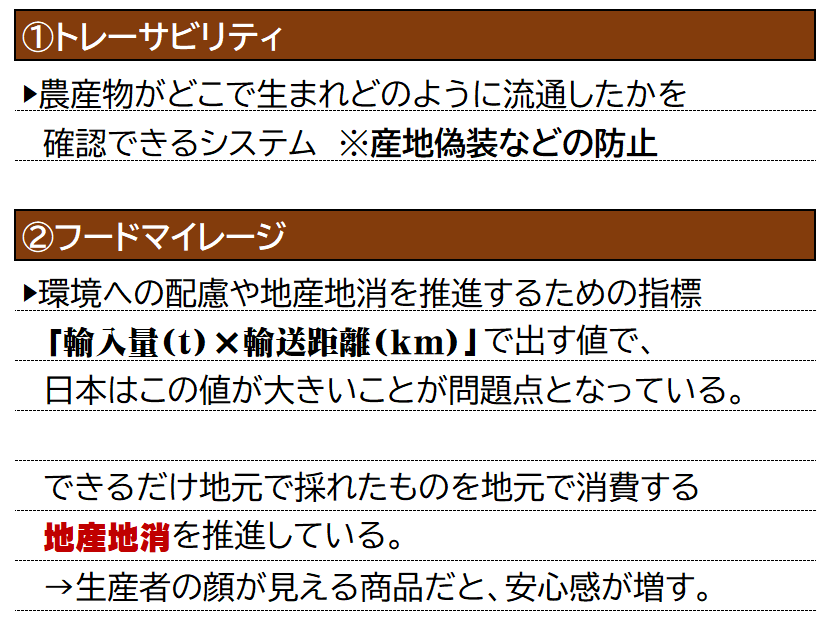

食の安全のために

国際化や技術の進歩とともに、私たちの食生活は豊かになったが、輸入物の安全性や、食料自給率の低迷が課題として生まれてきた。2003年ごろには、BSE問題(牛海綿状脳症)により輸入牛肉がストップした際に、吉野家で牛丼がメニューから消えた(豚丼で代用)こともあった。小麦や大豆の自給率は1割以下となっており、万が一輸入がストップした場合には、世の中のパンやラーメン、豆腐や納豆が食卓から消えることもあり得る。身近な問題として捉えてもらいたいと思います。

まず、食の安全性のために実施されているものを2つ紹介する。

これらの策により、輸入農作物の安全性向上や、地産地消の推進に繋がっている。

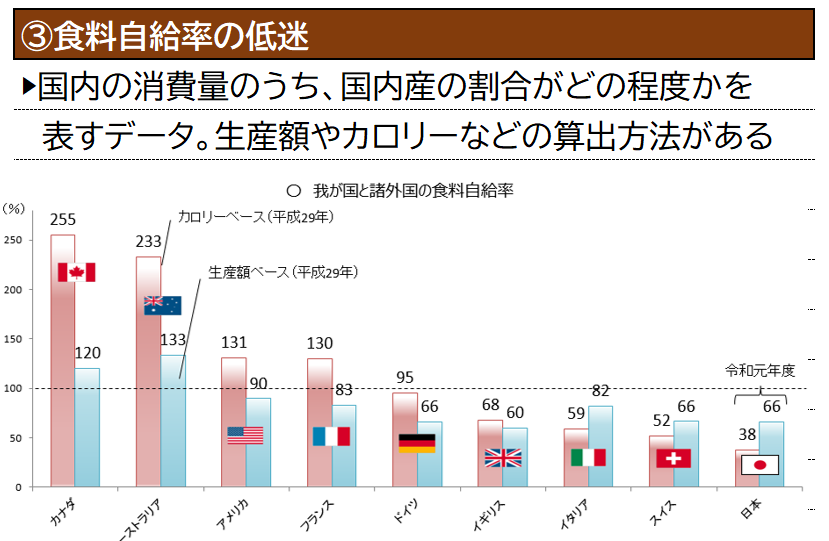

食料自給率の低迷

国内の消費量のうち、どれだけ国内で生産できているかの割合を表すもの。重量や生産額で計算する方法があるが、よく使われるのはカロリーベースによる計算。日本はカロリーの低い野菜の生産が多いこともあり、カロリーベースの食料自給率は低くなる傾向にある。先進国の中では最低レベルの40%弱である(令和元年度:38%)

もし輸入がストップした場合、主食は米・芋・米のような3食になり、おかずもじゃがいもやさつまいもや野菜といった質素なメニューとなってしまう。みそ汁は2日に1杯、卵は週に1個、肉は9日に1食分といった献立にしない場合、食生活が成り立たなくなると言われている。いつの時代の食事だ…!と突っ込みたくなるかもしれないが、そのくらい現在の日本は海外産の食材に依存しているということである。

環境問題や国際紛争の影響でいつ食料の供給が安定しなくなるかもわからない中で、必要な食料を確保するための策が講じられている。

▼これからの日本農業

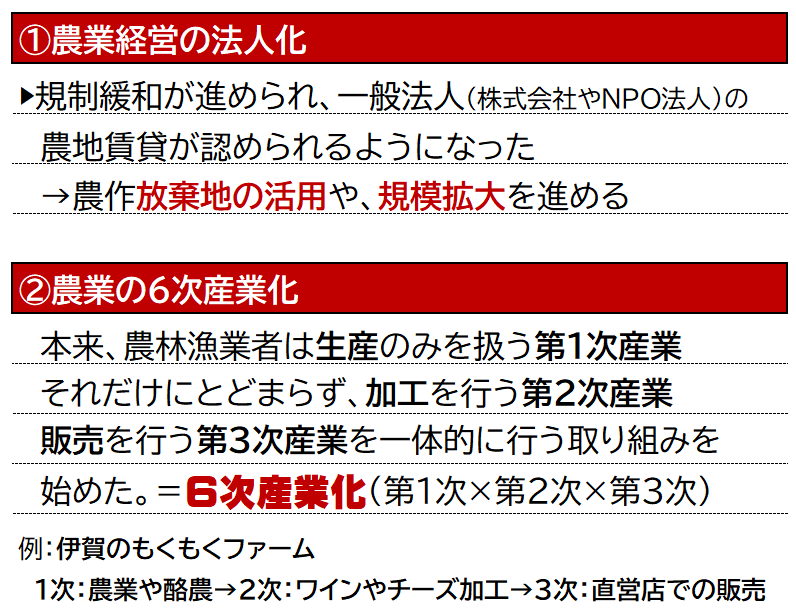

農家の高齢化・衰退が危ぶまれる中で、建て直しが求められている。大きな変化としては農業経営の法人化がある。法人化することによって、税制の恩恵が受けられたり、補助金が多く受け取れるメリットがある。また経営の安定化や福利厚生を受けられることもメリット。耕作放棄地が活用され規模の拡大が図られている。

また、「売れる農業」を実現するために、生産だけにとどまらず加工・販売までを一体して手掛ける「6次産業化」も推進されている。生産者は自らで販売価格を設定でき、経営の安定や地域活性化に繋げることができる。

▼まとめ

以上が農業の国際化や課題についてのポイント。低下する自給率問題は、TPPなどの自由貿易協定に繋がる話題でもあるし、小論文のテーマとしても理解しておくべき課題だと思います。しっかり復習しておきましょう!読んでいただきありがとうございました。

授業プリントはコチラから!→ プリントダウンロード

過去問演習はコチラから!→ 政経演習32農業問題

一問一答はコチラから!→ 一問一答08 農業問題

コメント