問1 次の文章中の空欄 ア ・ イ に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを,下の①~④のうちから一つ選べ。

地域経済を活性化させるために,日本においては,教育,医療,福祉などさまざまな分野の規制を緩和する ア が設けられ,実験的な事業の支援が行われてきた。一方,地域経済の担い手の一つである中小企業による取組みも重要である。たとえば,新たな市場を開拓するベンチャー・ビジネスや,市場規模が小さいながらも既存の分野の隙間を意味する イ に活路を見いだす企業も出てきている。

① ア 財政再生団体 イ 地場産業 ② ア 財政再生団体 イ ニッチ産業

③ ア 構造改革特区 イ 地場産業 ④ ア 構造改革特区 イ ニッチ産業

問2 日本の中小企業についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① 中小企業基本法は,中小企業を資本装備率によって定義した。

② 大企業と中小企業との間に存在する労働条件や生産性の格差を,経済の二重構造と呼ぶ。

③ 中小企業基本法の理念は,中小企業の多様で活力ある成長発展から大企業と中小企業との格差是正へと転換された。

④ 事業所数に占める中小企業の割合は,大企業の割合を下回っている。

問3 日本の中小企業についての記述として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① 下請けの中小企業が親企業から受注する仕事が減少している理由として,国内需要の減少や大企業の生産拠点の海外移転が挙げられる。

② 地場産業の中小企業が厳しい競争に直面している理由として,アジア諸国の技術力の向上や円安による輸出競争力の低下が挙げられる。

③ 新たな技術を開発して未開拓の分野を切り開こうとするベンチャー・ビジネスを手がける中小企業がある。

④ 既存の大企業が見落としていた隙間を埋めるニッチ産業で活動する中小企業がある。

問4 日本の中小企業に関する記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① 製造業における従業員一人当たりの生産性は,従業員20~29人の企業の方が,従業員300~499人のそれよりも高い。

② 中小企業の従業員数は,全企業の従業員数の約99パーセントを占める。

③ 製造業における従業員一人当たりの賃金は,従業員20~29人の企業の方が,従業員300~499人のそれよりも低い。

④ 製造業では,中小企業の出荷額は全企業の約70パーセントに及ぶ。

問5 日本の中小企業にみられる特徴についての記述として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① 大企業との間に,二重構造と呼ばれる賃金などの労働条件や生産性に関する格差が存在する。

② 企業数が全体に占める割合は大企業より大きく,従業員数が全体に占める割合は大企業より小さい。

③ 親企業との系列・下請け関係が存在する。

④ 伝統的な地場産業を支えている。

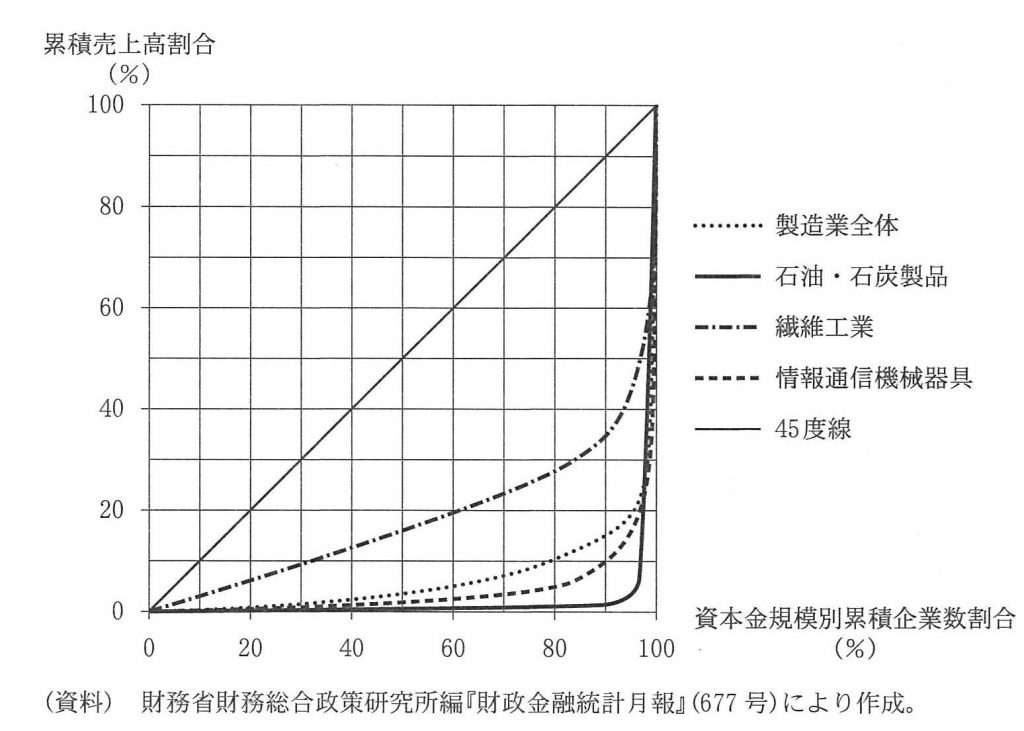

問6 次の図は日本の製造業における,2007年度の企業規模(資本金規模)別にみた売上高のシェアを示したものである。横軸は小規模な企業から大規模な企業へ順に並べた場合の企業数の累積割合,縦軸はそれらの企業の売上高の累積割合である。この図から読みとれる内容として誤っているものを,下の①~④のうちから一つ選べ。

① 45度線は,すべての企業において売上高のシェアが等しく,企業規模による売上高の格差がないことを示している。

② 繊維工業は,情報通信機械器具製造業に比べて規模の大きい企業のシェアが高く,企業規模による売上高の格差が大きい。

③ 製造業全体では,企業数割合が80%を占める比較的規模の小さい企業が,売上高全体の約10%を占めている。

④ 石油・石炭製品製造業では,企業数割合が10%未満の比較的規模の大きい企業が,売上高全体の90%以上を占めている。

問7 日本の中小企業についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① 中小企業には,高い技術力で新たな市場を切り開いているものもある。

② 中小企業基本法の主な政策目標は,中小企業の多様で活力ある成長発展から大企業との格差是正へと変更された。

③ 中小企業の従業員数の総計は,大企業の従業員数の総計を上回っている。

④ 中小企業の資本装備率(労働者一人当たりの資本設備額)は,大企業の資本装備率を下回っている。

問8 1990年代の日本の中小企業をめぐる状況についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① アジア諸国の急成長と90年代前半の円高傾向は,繊維や金属加工などの競合する分野において中小企業の経営を厳しくした。

② 独自のアイデアをもつ新興企業の資金調達は,金融機関による情報・新技術分野向けの豊富な融資によって支えられた。

③ バブル経済の崩壊によって,中小企業の再編が加速したため,中小企業数は全企業数の9割を割り込んだ。

④ バブル経済の崩壊によって,大企業の業績が著しく悪化したため,大企業と中小企業との間に存在した経済の二重構造はほぼ解消された。

問9 1990年代以降の日本における新産業の育成・発展をめぐる記述として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① 株式会社設立の際の最低資本金に関する規制が見直され,資本金1円でも株式会社を設立できることになった。

② ベンチャー企業などに株式上場による資金調達の場を提供するために,東証マザーズなどの新興市場が創設された。

③ 大企業との格差是正を目的とした中小企業基本法が改正され,中小企業は新産業の創出などによる経済発展の担い手として位置付けられた。

④ 全国の大学の研究成果を新産業の育成につなげるために,産業再生機構が創設された。

コメント