今回は国際的な人権保障について解説します。王による独裁が当たり前だった時代には、1人1人の人権が尊重されないこともありましたが、人が生まれながらにもつ権利(=自然権)を保障しようとする動きが高まっていきます。各国が歩んできた歴史を抑えていきましょう。

人権保障の歴史

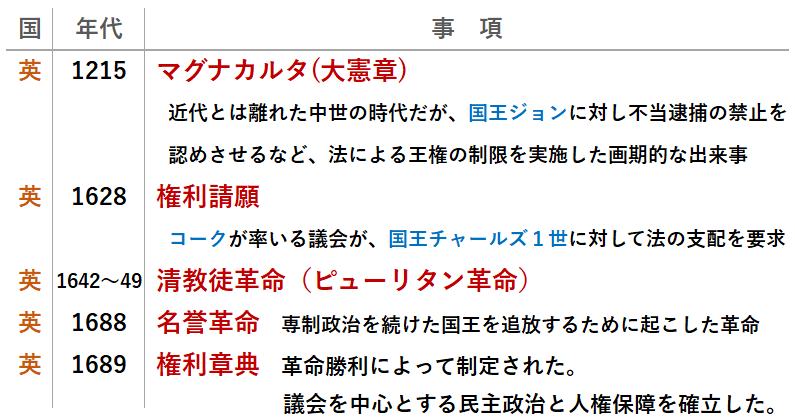

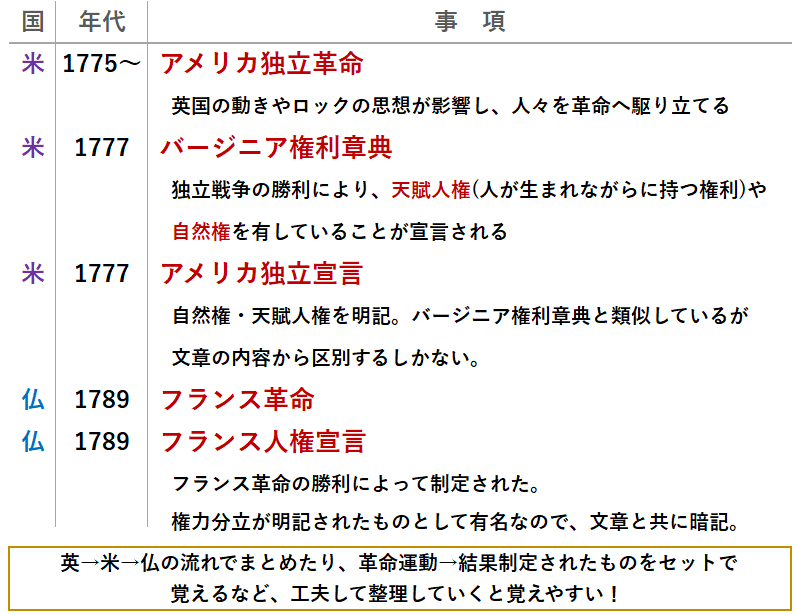

まずは、簡単に年表にまとめたものを見てください。

似たような名前の出来事が並び、受験生にとっても覚えにくい分野となっています。覚え方のコツとしては、国のまとまりを掴んでいくこと。英→米→仏の順にまとまりが並んでいますよね。ここには主要なものしか載せていないので、確実に覚えておくべきレベルです!

主要な文書の内容

ここからは、一つ一つの文書内容に触れていきましょう。入試では、共通テストレベルであっても出題可能性があるものなので、各文書のキーワードや見分け方は抑えておきたいところです。

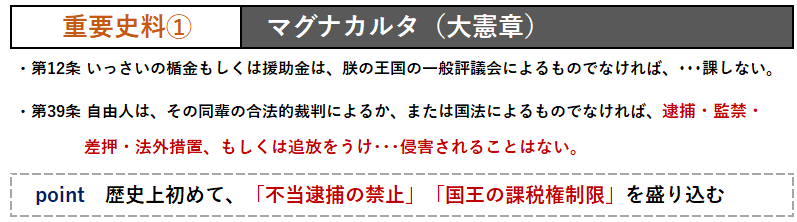

重要史料➀マグナカルタ

マグナ・カルタは、失政を続けたジョン王に対し、貴族などが国王の政治的権利を制限するよう求めた文書です。ジョン王は「すべてに欠けた王」と呼ばれていたというエピソードも残っており、事実だとしたらよっぽど信頼の無い国王だったと言えますね。法によって国王の権利を制限するという内容は、法の支配の原型ともいわれ、現在のイギリスにおいても三大不文憲法のひとつとして存在感を持っています。

具体的には、王による不当逮捕・拘禁の禁止、課税権の制限を認めさせました。

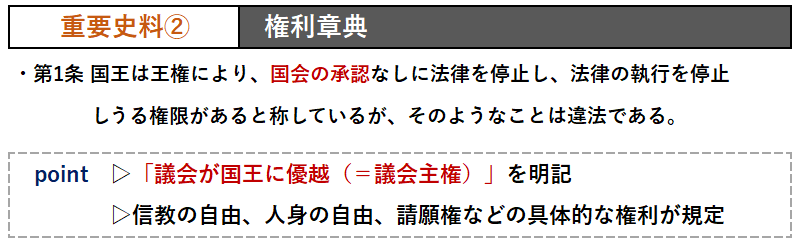

重要史料②権利章典

権利章典は、ピューリタン革命・名誉革命などの運動を経て制定されたものです。議会主権であること、自由権の保障を認めたことなどがポイントです。具体的な権利の保障まで言及されている点が、画期的であり、この権利章典をもってイギリスの自由権は集大成したと言われています。

ちなみに、この権利章典と、1628年に起草された権利請願、先ほどのマグナ・カルタが、併せてイギリスの三大不文憲法と呼ばれています。

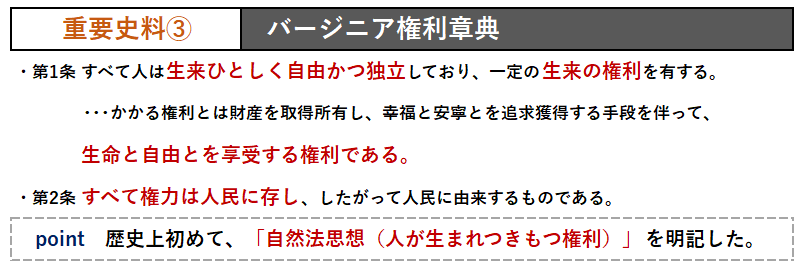

重要史料③バージニア権利章典

イギリスの動きがアメリカへ飛び火していきます。ロックの抵抗権の思想が人々を革命へと駆り立て、アメリカ独立革命が発生。独立戦争の勝利によって制定されたのが、バージニア権利章典です。歴史上初めて、自然法を明記した点や、天賦人権(人間がうまれながらにもつ権利)を規定した点が特徴です。

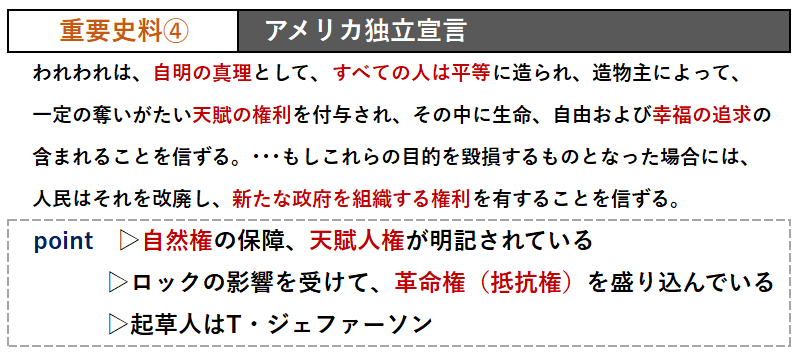

重要史料④アメリカ独立宣言

先ほどのバージニア権利章典と同じ年の1か月後、発表されたのがアメリカ独立宣言です。年号や主な内容では区別がつかないので、原文を暗記しておくことをおすすめします。

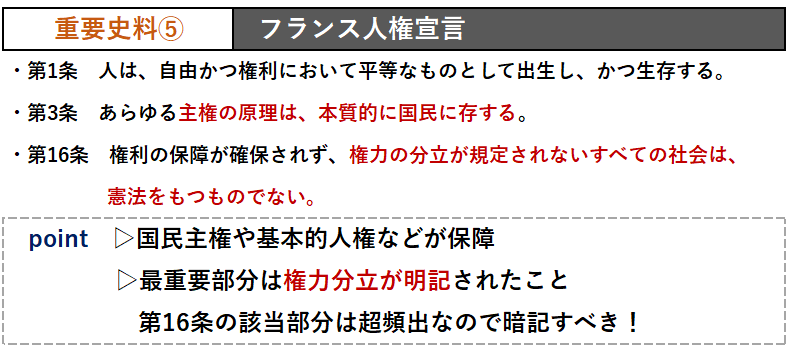

重要史料⑤フランス人権宣言

最後にフランス人権宣言で、正式名称は「人および市民の権利宣言」と呼ばれます。フランス革命に際してラ・ファイエットが起草したものであり、権力分立に関する内容が規定されている点がポイントです。

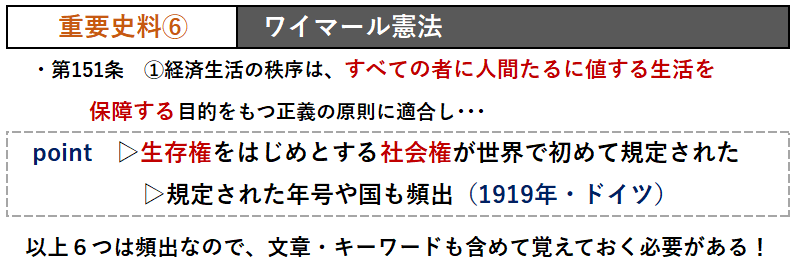

重要史料⑥ワイマール憲法

時代はかなり進みますが、20世紀の社会権獲得の流れで規定されたのが「ワイマール憲法」です。ワイマールとはドイツの一部地域であって、大日本帝国憲法の模範となったプロイセン憲法も同じくドイツの憲法です。ワイマール憲法の方が、近代的かつ民主的であり、全く異なるものなので、混同させないようにしましょう。

生存権をはじめ、世界で初めて社会権を規定したという点を理解しておけば、大きな問題はないでしょう。原文も頭の片隅にいれておいてください。

以上の文書は内容まで問われる重要文書です。赤で書いたキーワードは確実に覚えて、その部分を見た瞬間に文書の名前がわかるようにする必要があります。特にフランス人権宣言は頻出なので、確実に暗記しておきたいですね。

戦後の人権保障

第二次世界大戦後は、ユダヤ人の迫害に代表される人権侵害の反省を踏まえ、世界全体としての人権保障へ取り組んでいきます。そこで抑えておきたいポイントは2点あります。

世界人権宣言(1948年:国連総会)

その名のとおり、世界中で人権保障に取り組もうと促す宣言となります。戦争での人権侵害を反省し、世界全体で取り組む問題だというアピールにもなりました。しかし、この宣言には法的拘束力がなかったため、実際の効果としては乏しいものとなってしまいました。

国際人権規約(1966年:国連総会)

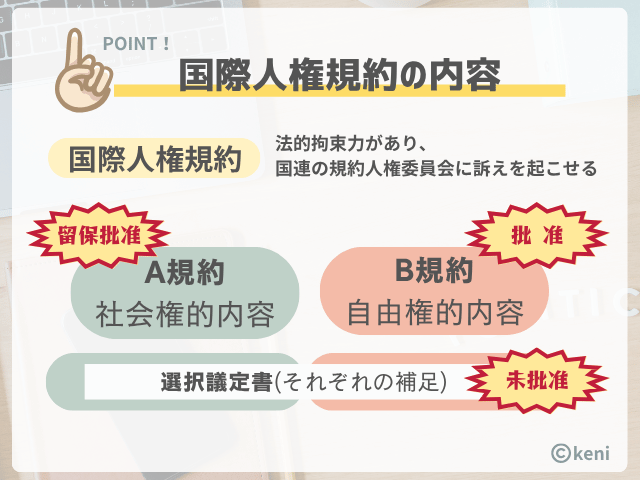

世界人権宣言をベースに、拘束力のある条約という形で採択したものが、国際人権規約です。採択が66年、発効が76年となっているので、区別しておきましょう。この規約は、A規約(社会権的内容)とB規約(自由権的内容)、それぞれのおまけのような選択議定書で構成されています。

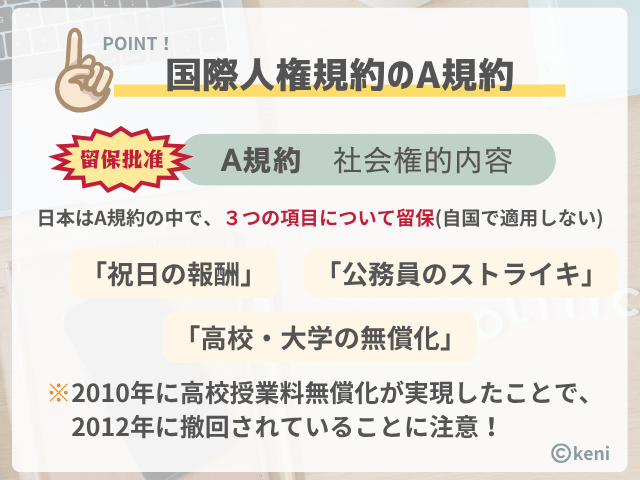

日本はすべてを受け入れたわけでなく、一部留保しながら批准したことを覚えておいてください。具体的には、A規約内の「祝日報酬」「公務員ストライキ権」は留保しています。※もうひとつ「高校・大学の無償化」も留保していましたが、順次無償化を進めている中で2012年に撤回しました。

また、選択議定書(死刑廃止条約)についても、日本は批准していません。理由は簡単で、日本は死刑を存続しているためです。これら3つの留保部分が、入試でも狙われるポイントとなります。あとは問題演習を通して、実戦問題に慣れていきましょう!

コメント