はじめに

新たな教科として始まった公共。今後入試科目として組み込まれることが決まった以上、入試問題によって授業のあり方も変えていかなければならないとは思っています。しかし、せっかくの新科目なので新たな挑戦ができればとも思っています。

私の意識としては、1時間のうちに作業できる時間を10分~15分(50分授業のうち)確保したいという目標を持ちながら、授業作りを進めています。実践した中で手応えのあったものを、本サイトでも紹介していこうと思います。参考になれば幸いです。

作業ネタの設定単元

今回は衆院選が実施されるタイミングで、ちょうど公共の学習単元が選挙・政党になる偶然が起きましたので、リアルな選挙を教材にしてみようと思いプリントを作りました。1回目が選挙制度について、2回目が政党についての2時間構成となっていますので、参考になれば幸いです。

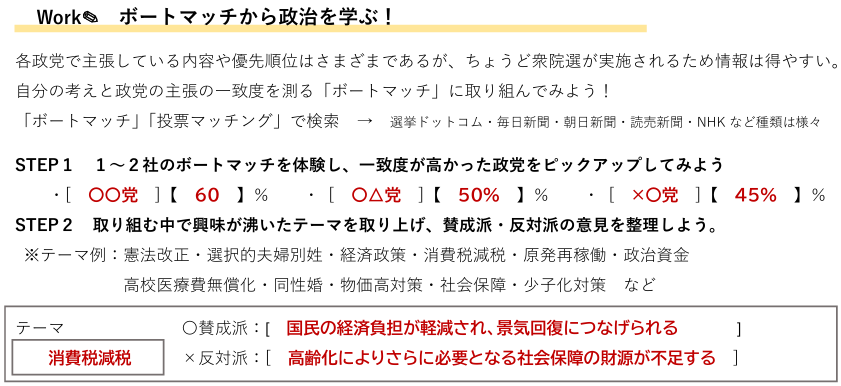

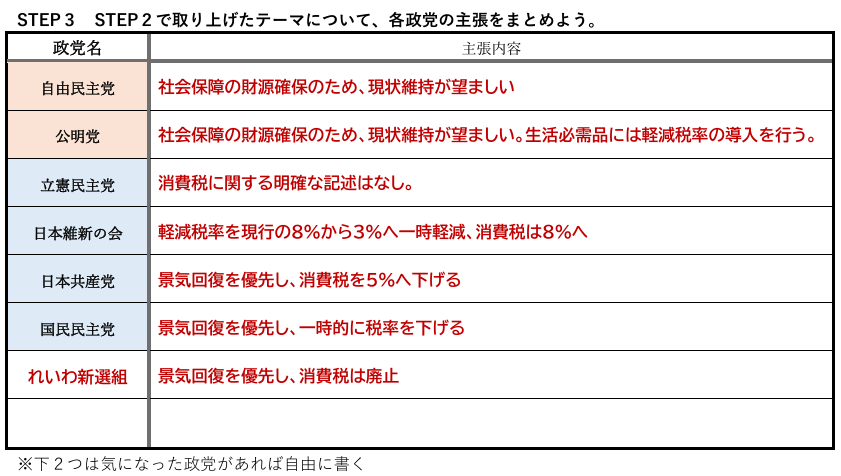

前回からの続きで、今回は衆院選の調べ学習から政党について考える授業を紹介します。使用するのはボートマッチ、投票先マッチングのようなサービスで、選挙直前に各社によって提供されるものです。こちらから作業量が適当な量のサイトをいくつか紹介し、タブレットを用いて実際に取り組んでもらいました。

重視した点・授業の流れ

➀日本の政党を知る

授業をするにあたって、まずそもそも日本にどのような政党があるのかということから説明しなければなりません。何校かの学校を経験してきていますが、偏差値に関係なく高校生は意外と政党を知らないです。政権を担っている自民党(2024年10月現在)は分かっても、連立を組んでいる公明党は知らない。読み方も分からず「こうみんとう」と読んでしまう人もいるくらいです。民主党政権時代はまだ赤ん坊の世代で知名度は低く、第一野党である立憲民主党ですらも知っている人はまばら…ということもある現状です。

しかし、数年後には選挙権を得る立場として、どんな政党があり、どの政党がどのくらい議席をもっているのかくらいは、最低限知ってもらわないといけないと思います。これは前回の選挙の調べ学習で、各政党の議席数をまとめる作業をしているので、ざっと勢力関係を理解させておきましょう。

政党のプリントでも簡易的に党首や議席数を埋めるコーナーを設けました。

②ボートマッチから政策比較

では、今回の本題です。ボートマッチ、投票マッチングなどと検索すると、各社が作成したサイトがヒットします。これは、いくつかの質問に答えることで自分の主張と近い政党を算出するもので、各新聞社や選挙関連サイトで紹介されています。個人的には「読売新聞」「毎日新聞」「選挙ドットコム」のサービスがおすすめです。以上にあげた3社は、各質問に「詳しく知る」「メリット」などが記載されており、そもそもその質問がどのような争点なのかが学ぶことができます。政治や社会問題への理解が不十分な高校生にとっては、親切で授業にも使いやすいサイトだと思います。

ワークシートでは、1~2社のボートマッチに取り組んでもらい、大体どの政党が自分の考えに近いかをまとめさせます。いくつかの質問を答えていく中で、現在どのような争点があるかを自動的に目にすることになるので、関心をもった争点について各党の主張をまとめさせました。今回は裏金問題への対応や、物価高対策が主要な争点として挙げられていますが、数人でさまざまな争点をまとめ共有することで、知識を増やすことができました。

すべてのテーマで政策比較をするのは大変なので、1人1つ気になったテーマに絞って政策をまとめさせました。グループ内で共有するだけでなく、ロイロノートで提出させることで、教室全体でさまざまな争点について知ることに繋げていければ、より成功です!

③まとめ

以上の作業を通して、政党の勢力関係や主張の差、現代政治の争点を同時に学び、選挙結果に関心を持たせることへ繋げることが狙いです。今回はたまたま衆院選が実施され、直前にこの授業ができたため、選挙結果がどうなるかを楽しみに見ていた生徒も多くいました。自分なりに考え投票をし、結果とその後の政権運営をチェックする、という地道な繰り返しが政治的素養を養うと思います。この授業を通して、選挙権を得るのが楽しみと思ってくれる生徒が増えると大成功ですね。

ボートマッチは政治の争点や各党の主張を一気に見れる点が長所ですが、この結果だけを参照するのは安直で危険です。その政党が本当に政策を実現できる能力や根拠があるのか、実際に政権をとった場合に実現できたのかを、継続的にチェックしなければなりません。あくまでこの授業は導入で、ここからより深く考えることが大事だぞ!というメッセージは残しておくといいでしょう。ぜひ参考にしてみてください。

実施した後の反省点

- かかった時間:全部で40分程度

- 反省点:使用するサイトはある程度限定した方が賢明です。ものによっては質問数が多かったり、内容が難し過ぎたりというサイトもあり、ボートマッチの途中で挫折してしまいます。ある程度限定しても、作業に時間がかかる生徒は一定数いました。どうしたらもっと短い時間で深い学びになるだろうか…。

- 良かった点:今回は読売のボートマッチサイトをおすすめして実施しました。もっと詳しく見るという場所をクリックすることで、シンプルに争点(質問内容)について解説してくれています。わかりやすいです!

よかったら試してみてください!質問等ありましたら、お気軽にコメント欄へお書きください。

コメント