今回は、前回に引き続き自由権について解説します。精神の自由に関する投稿はこちらを振り返ってみてください。

今回メインとなるのは、自由権の中でも「身体(人身)の自由」と呼ばれるものです。国から不当に拘束されたり、不当に逮捕されたりしないよう、さまざまなルールが憲法で保障されています。実際に逮捕されたらどのような流れで手続きが進むかや、それぞれの段階でどのような権利が保障されているかなど、ポイントを抑えながら紹介していきます。

刑事手続きの流れ

大日本帝国憲法下で、人権を無視した拷問・不法監禁を行っていた過去を反省し、日本国憲法では第31条~40条にわたって詳細に刑事手続きを定めています。必要以上の苦痛を被疑者や被告人などに加えるべきでないという精神のもと、定められた規定を順にまとめていきます。

逮捕~起訴までの流れ

まず、ざっくりと逮捕~有罪までの流れをまとめましたが、ここでのポイントは令状についてです。逮捕や捜査を強制的に進めるには「逮捕状」「捜査令状」と呼ばれる書類が必要となり、不当な逮捕・捜査が安易にされないようになっています。これを令状主義といいますが、入試でも狙われるポイントとなっています。

★令状を発行するのは裁判官 ※検察や警察ではないことを注意!

★現行犯の場合は令状は不要

逮捕された後は、取り調べを経て警察から検察へと身柄が引き渡されます。不当に長期にわたる拘束がされないように、逮捕から48時間以内に送検、送検から24時間以内に勾留と決められています。この間の取り調べにおいて、自己に不利益な供述や意思に反する供述をしなくてよい「黙秘権」が保障されていることも、重要なポイントなので覚えておきましょう。

勾留された後、検察官により起訴するかどうかが決定されます。いざ裁判となれば、公平に裁判を受けられるように、国費で弁護人をつけられる「弁護人依頼権」が認められています。数十万円のお金がかかるので、経済的理由で弁護人がつけられない場合に使えます。被告人には必ず弁護人を付けることができ、裁判で不利にならないよう配慮されています。

裁判の結果、有罪となった場合にも、残虐な刑罰は禁止されており、受刑者に対して不当な拘束はしないよう配慮されています。犯罪者であっても人権が無いわけではありません。

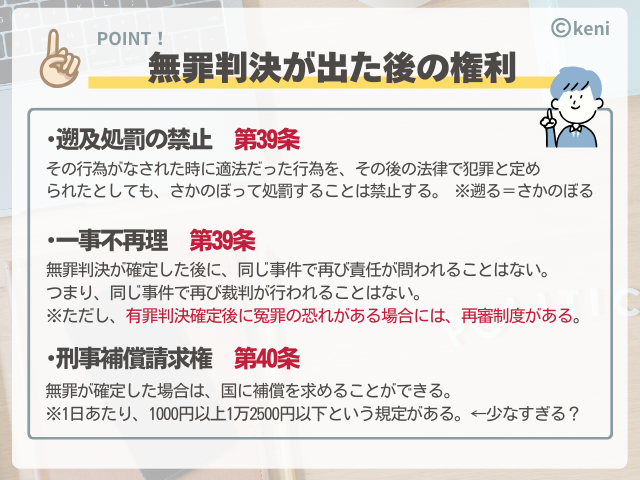

無罪判決が出された場合

裁判で無罪となった場合、もしくはそれ以前の段階で釈放された場合、国としては罪のない人を不当に拘束したことになります。迅速に自由を回復させるための法律もありますし、裁判で無罪判決を受けた人を対象に、国からの賠償を行う制度もあります。

以上のように、多くの権利が憲法で保障されていますが、強引な取り調べや長時間にわたる拘束により、被疑者を心理的に圧迫した前例はゼロではありません。「取り調べの可視化」が進んではいるものの、義務付けられるのは一部の重大事件のみで、全体の2-3%程度といわれています。また、自白による証拠を重んじる警察や裁判官の姿勢がある点も問題視されることがあり、捜査・裁判のあり方を「根本的に」変えていく必要があるといわれています。

経済活動の自由の判例

最後に、これまで紹介していなかった「経済活動の自由」についてです。これは職業選択の自由や財産権の保障、営業の自由などに細分化されますが、この自由は規制されることも多いです。

例えば「医者になりたい」と思う人の経済活動の自由を尊重し、だれでも自由に医療行為をできたらどうなるでしょうか。人々の生命が危機にさらされてしまいますね。そのため、医者には国家資格が必要となり、それが取得できない場合は医療行為ができないよう制限されています。このように、「公共の福祉」を守るために多少の規制が隣り合わせになっているのが、経済活動の自由の特徴です。あとは判例を見て、具体的なイメージを付けていきましょう。

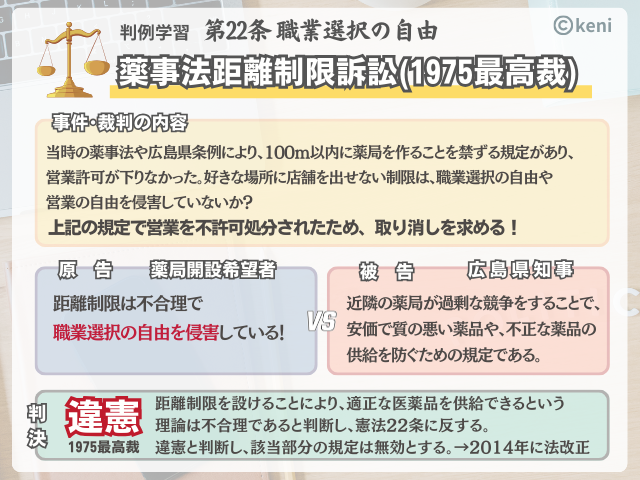

薬事法距離制限訴訟(1975最高裁判決)

この判例は職業選択の自由に関連する判例であり、最高裁で違憲判決が出ていることからも頻出判例となっています。この薬事法での距離制限が設けられた背景としては、「薬局が密集して競争が過激になった場合、値下げによる不良薬品の供給に繋がるのではないか…」という懸念があったようです。

最終的に、「薬局が近い=不良品が出回る」という理論が、合理的とはいえないとして、違憲判決・規制無効となりましたが、職業の自由が一部認められた事例として覚えておきましょう。

森林法共有林分割制限違憲訴訟(1987最高裁判決)

次に、財産権の保障に関連する判例を紹介します。

この判例でも、先ほどの薬事法距離制限訴訟と同様、最高裁にて違憲判決が出されています。兄弟で共有管理していた森林を、方針の違いからそれぞれで分割して保有したいと要求したのが始まりです。当時の森林法では、森林保護を目的として、簡単に分割請求ができないようになっていました。具体的には過半数の保有が無い場合は請求ができないという内容です。今回の兄弟は1/2ずつ保有していたため、過半数を超えておらず請求が認められませんでした。

裁判の中で、この規制が限度を超えた必要以上のものであり、財産権を侵害していると判断されました。(=違憲)

判決後、森林法の該当部分は削除されています。

以上のように、必要だとして作られた規定であっても、時代の流れと共に不適当になる場合はあります。そもそもの目的が間違っているわけではないため、「どこまで規制をかければいいのか」という線引きが非常に難しいところですが、時代や社会の変化に合わせて、同様の事例は増えていくのではないでしょうか。憲法であろうが法律であろうが、絶対正しいものではありません。その都度考え、必要に応じて変化させていく姿勢が重要になります。

コメント