今回は「法の下の平等」について解説します。重要な判例が多いだけでなく、時事的な内容も含まれる単元になるので、それらを通して平等や差別について考えてみましょう。

法の下の平等とは

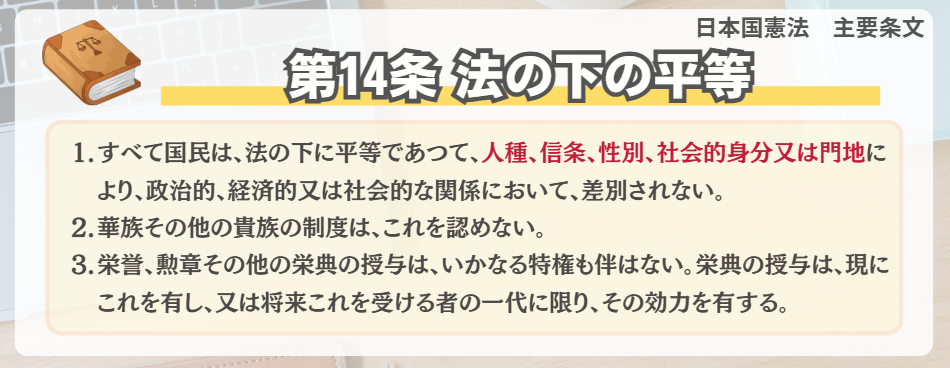

法の下の平等とは、国民を国家権力が差別することを禁止するものです。裁判においては、その「分ける」行為が適当であるか(=区別)、許されない不合理なもの(=差別)であるかが争点となります。

この単元では、差別に関する時事的な内容も取り扱われており、男女差別や性的少数者(LGBTなど)、障がい者差別、外国人差別など、さまざまな問題があります。裁判所の判断が全てという訳ではありませんが、裁判結果を基に差別についての考えを深めていってもらうと良いでしょう。確実な正解がある問題ではありませんが、一人ひとりが「差別をなくすためにどうすべきか」を考えることが、問題解消に繋がっていきます。

平等権に関する判例

平等権に関する主要な判例

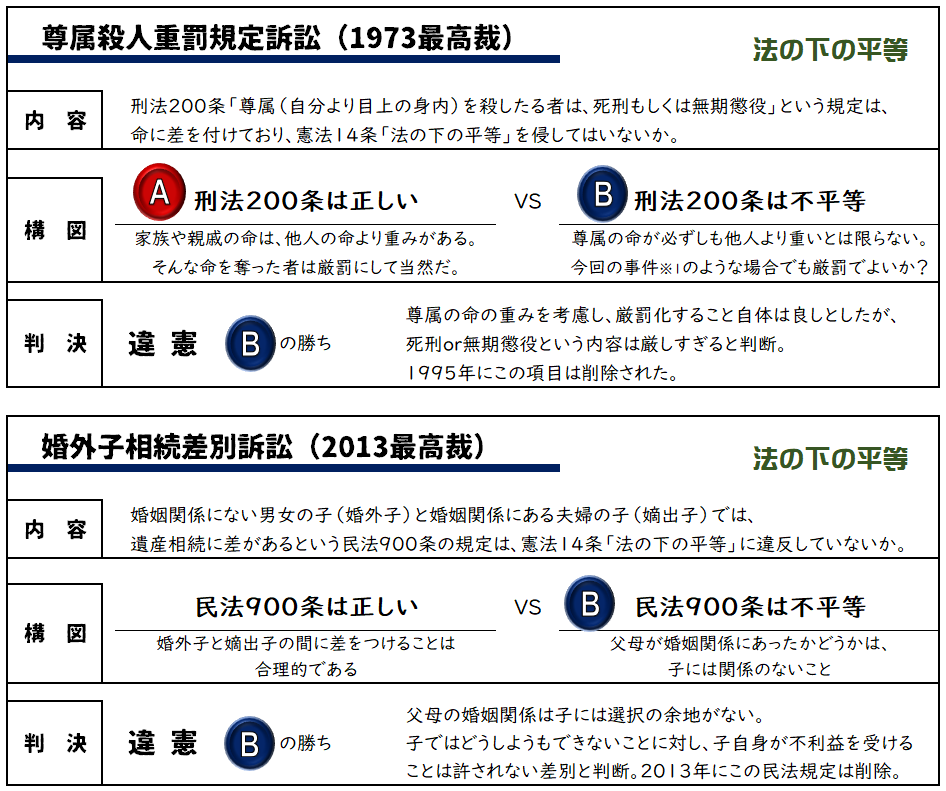

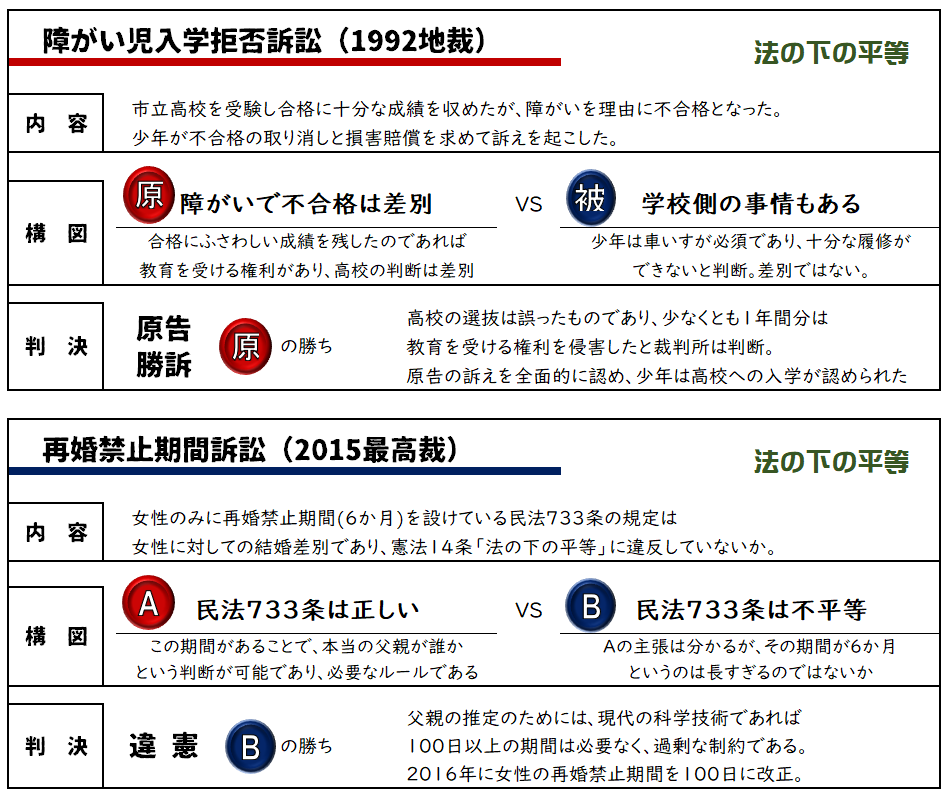

平等権に関する判例は、家庭内の差別を中心にさまざまな例があります。中には最高裁で違憲判決が下されたものもあり、特にチェックすべき判例です。

最高裁で違憲判決が出たものを3例挙げました。これらの判例のように、「法律の内容自体」が差別的なものではないか?という議論が起こることもあります。法律より憲法の方が上位にあるため、平等権(憲法14条)が守られていない法律であれば、法律が改編されたり、廃止されたりすることもあります。

尊属殺人重罰規定については、初めて最高裁判所で違憲判決が出た判例としても有名なので、内容も併せて抑えておきましょう!

平等権のその他の判例

その他にもさまざまな判例があるため、簡単に紹介しておきます。

野村証券に入社した女性13人が、同期の男性と比べて昇格が遅く賃金も低いと慰謝料を求めた裁判。

結果:原告勝訴→1999年に男女雇用均等法が施行され、昇進や賃金の差別は禁止されるようになった。男女間の著しい格差は不合理な差別であるとして、慰謝料の支払いを命じた。

ハンセン病患者を強制的に隔離した国の対応は差別にあたるとして、賠償金の支払いを求めた裁判。

結果:違憲判決→隔離政策廃止が国際的に提唱された後も隔離を続けたとして、国の過失は明白であると判断。慰謝料の支払いを命じた。

他にも元患者家族が隔離政策によって家族も差別を受けたとして、2019年に家族への賠償を命じた判例もある。

近年の差別に関する課題

性的マイノリティ(LGBTなど)

同性愛者や心と体の性が一致しない人を、性的少数者といいます。これを頭文字からLGBTと称することもあり、Lはレズビアン(女性の同性愛者)、Gはゲイ(男性の同性愛者)、Bはバイセクシャル(両性愛者)、Tはトランスジェンダー(性別越境者)を指します。

その他にも「I(インターセックス):身体的に男女の区別がつきにくい人」や「A(アセクシャル):同性も異性も好きにならない人」、「Q(クエスチョニング):自分の性別や性的指向に確信が持てない人」などさまざまな性的少数者が存在します。

しかし、そもそもこのように分類分けするものではなく、「体の性+心の性+恋愛感情を抱く性」がそれぞれ異なるため、組み合わせは大量に存在します。LGBTのようにひとくくりにすること自体も、おかしいのでは?という考え方もあります。これらに「普通」というものは無く、人と違うことが当たり前であるという感覚を多くの人が持つことが大切でしょう。地道な意識の変化によってのみ、性的少数者の生きづらさは改善されるのではないかと思います。

日本でも、性的マイノリティ(LGBTQ+)に対する国民の理解を深めることを目的として、2023年6月にLGBT理解増進法が成立・施行されています。性的マイノリティの人々に対する不当な差別を解消し、社会全体で彼らの多様性を尊重する社会の実現を目指すことを目的としています。

その他の時事的な内容としては、国が同性婚を認めるかどうかの議論があります。日本では同性婚を認めてはいませんが、地域レベルで同性婚と同様の扱いを認める「パートナーシップ制度」を認めるなど、少しずつ社会の在り方が変わってきているのは間違いありません。

外国人差別

日本に住む外国人のことを在日外国人といいますが、日本人と比べて多くの権利が制限されています。代表的なものを以下の表にまとめたので、見てください。

このように、永住していたとしても、日本人同様の扱いを受けられるわけではないことに注意しましょう。特に選挙権に関しては、国・地方問わず一切の選挙権が与えられていません。特例として、ある地域のみで実施される住民投票で特別に外国人の投票を認める事例はありましたが、基本は選挙に参加できないものと知っておきましょう。ここは入試に特によく出てきます。

また、外国人を取り巻く法規制も頻出POINTです。特に入管法については近年の出来事であり、時事問題として取り上げられる可能性もあります。以下の表を見て、重要部分を抑えておきましょう。

外国人問題については、よく出る単元でもあり別記事により深くまとめています。是非参考にしてください!

まとめ

以上のような平等・差別の問題は、完全な答えが存在するものではありません。その時代や社会背景の変化に合わせて、一人ひとりが考えることを止めないことが重要です。大切なのは「どのように分けるか」ではなく、「どのような分け方が人として正しいか」を考えることでしょう。

コメント