大日本帝国憲法制定の経緯

天皇中心の国として発足した明治政府は、ヨーロッパ諸国に追いつくために近代的な憲法の制定を目指しました。世界で通用する憲法を作成するため、伊藤博文は憲法の調査のためにヨーロッパへ渡り、さまざまな学問を学んだといいます。その中で参考にしたのが、君主権の強かった「プロイセン憲法」(現在のドイツ、ポーランドあたりにあった国)であり、これを参考にして日本の憲法を作り始めました。

そして、完成した大日本帝国憲法は、憲法に従って権力が実行される「立憲主義」をベースとした、人権保障や権力の分立を規定した憲法でした。

大日本帝国憲法の特徴

POINT➀権力は実質天皇1強

大日本帝国憲法では、天皇は神聖不可侵な存在で、「国の元首にして、統治権を総攬する(大日本帝国憲法第4条)」とされていました。「総攬」というのは全ての権限を握るということです。権力分立を規定したというのは建前であり、帝国議会(現在の国会にあたる組織)も内閣も裁判所も、実質はすべての権限を天皇が握っていたと言っても過言ではありません。

POINT②人権保障は不十分

大日本帝国憲法では、臣民(国民)の権利は「法律の範囲内のみ」においてのみ保障されるとされていました。これを「法律の留保」といいます。「法律で守られているのならいいのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、先ほどの文章をもう一度読み返してみてください。

「すべての権限を天皇が握っている」

とありましたね。つまり、法律を作る権限も、運用する権限も、最終的には天皇次第ということです。極端な例を挙げれば、天皇の権限1つで、法律自体を変えてしまい、人権を侵害することも可能であるということになります。これでは「人権保障が十分徹底されていた」とはいえません。

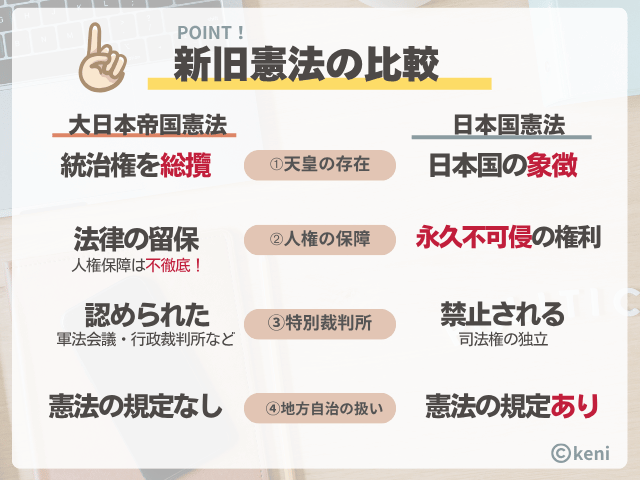

新旧憲法の違い

冒頭から述べてきたように、新旧憲法の最も大きな違いは「主権をもつ者が違う」という点です。旧憲法は天皇が権限を握っており、天皇の名の下で制定されており、これを欽定憲法といいます。一方で新憲法は、国民主権を原則としており、国民により制定された憲法です。これを民定憲法といいます。

さらに細かい違いとして、入試で頻出な点を2つ紹介しておきます。

➀特別裁判所の有無

旧憲法では皇室裁判所や軍法会議といった、特別裁判所が存在していました。これは特定の身分や、裁判において裁判権を行使する場所でした。しかし、特別な場所が増えた場合、法解釈にブレが生じたり、統率が乱れたりする恐れがあるため、新憲法では、特別裁判所の設置は禁止されています。これにより、司法権の独立を確保しています。

➁地方自治の規定の有無

旧憲法では地方自治に関連する記載はありませんが、新憲法では憲法第92条に記載があります。この違いも、入試ではよく登場しますので、覚えておきましょう!「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」(日本国憲法92条)

ちなみに「地方自治の本旨」とは、法律でも侵害できない地方自治の核心部分のことで、具体的には「住民自治及び団体自治の原則」のことを指します。詳しくは「政経講義19地方自治」で確認してみてください。

以上の2点は、選択肢の文章でもよく出てきます。誤文に騙されないように、しっかりと理解しておきましょう!最後に新旧憲法の比較のポイントをおさらいして、締めくくりとしたいと思います。

読んでいただきありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 参考:https://k-koumin.com/index.php/2022/11/05/seikei-05/ […]