共通テストの過去問を参考に入試レベルの演習問題を掲載しています。

解答・解説も含めて、参考になれば幸いです。

問1 代表的な経済主体には家計,企業,政府などがあげられる。これらに関して,次の説明A~Cのうち,正しいものはどれか。当てはまる説明をすべて選び,その組合せとして最も適当なものを,下の①~⑦のうちから一つ選べ。

A 家計は,保有する株や土地などの価格が上がると消費を増やす傾向があり,これは資産効果といわれる。

B 企業は,生産が一定の地域で集中的に行われることにより生産および流通に必要な経費を節約できることがあり,これは集積の利益といわれる。

C 政府は,必要な資金が不足する場合に公債を発行して中央銀行に直接引き受けてもらうことがあり,これは公債の市中消化といわれる。

① A ② B ③ C ④ AとB

⑤ AとC ⑥ BとC ⑦ AとBとC

問2 日本の会社企業に関する次の記述A~Cのうち,正しいものはどれか。当てはまる記述をすべて選び,その組合せとして最も適当なものを,下の①~⑦のうちから一つ選べ。

A 会社設立時の出資者がすべて有限責任社員である会社は,株式会社のみである。

B 会社設立時の出資者がすべて無限貴任社員である会社は,合名会社という。

C 会社設立時の出資者が有限責任社員と無限責任社員である会社は,合同会社という。

① A ② B ③ C ④ AとB

⑤ AとC ⑥ BとC ⑦ AとBとC

問3 企業やその責任についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① EPRとは,環境を保持するための汚染防止費用は汚染者が負うべきであるとする原則のことである。

② 他企業の株式を買って経営権を取得したりその企業と合併したりすることを,M&Aという。

③ SRIとは,国際標準化機構が定めた環境マネジメントシステム標準化のための国際規格のことである。

④ 経営者や従業員に自社の株式を一定の価格で購入する権利を与えることを,R&Ⅾという。

問4 企業についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① 日本の会社法に基づいて設立できる企業に,有限会社がある。

② 企業の経営者による株主の監視を,コーポレート・ガバナンスという。

③ 日本の中央銀行である日本銀行は,政府全額出資の企業である。

④ 企業による芸術や文化への支援活動を,メセナという。

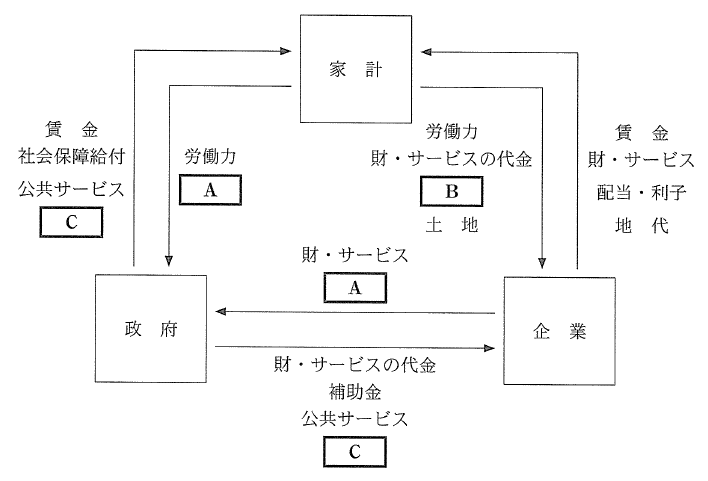

問5 次の図は,三つの経済主体間における経済循環の基本構造を示したものである。図中の矢印は財やお金の流れを示している。図中のA~Cに当てはまるものの組合せとして最も適当なものを,下のうちから一つ選べ。

① A 資 本 B 租税・社会保険料 C 社会資本

② A 資 本 B 社会資本 C 租税・社会保険料

③ A 社会資本 B 資 本 C 租税・社会保険料

④ A 社会資本 B 租税・社会保険料 C 資 本

⑤ A 租税・社会保険料 B 資 本 C 社会資本

⑥ A 租税・社会保険料 B 社会資本 C 資 本

問6 企業や家計についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① 家計は,他の条件が一定である場合,その保有する資産の価格が上昇すると消費額を増やす傾向にある。

② 企業は,他の条件が一定である場合,銀行の貸出金利が低下すると設備投資を減少させる傾向にある。

③ 日本の家計を全体でみると.消費支出のうち食料費よりも保健医療費の方が多い。

④ 日本の従業者を全体でみると,中小企業で働く人数よりも大企業で働く人数の方が多い。

問7 経済活動を規制したり経済主体を保護したりすることを目的としている法律A~Cと,それらの法律が必要とされる理由ア~ウとの組合せとして最も適当なものを,下の①~⑥のうちから一つ選べ。

A 独占禁止法 B 大気汚染防止法 C 消費者契約法

ア 売り手と買い手との間に,情報や交渉力の格差があるため

イ 経済活動が,市場を通さずに他の経済主体に悪影響を及ぼす場合があるため

ウ 市場取引に任せると,公正かつ自由な競争が行われない場合があるため

① A―ア B―イ C―ウ ② A―ア B―ウ C―イ

③ A―イ B―ア C―ウ ④ A―イ B―ウ C―ア

⑤ A―ウ B―ア C―イ ⑥ A―ウ B―イ C―ア

問8 営利を目的としない経済主体の活動についての説明として誤っているものを,次のうちから一つ選べ。

① 地方自治体によって消費生活センターが設置され,消費者の権利を保護する施策が行われている。

② 政府によって日本郵政株式会社が公社化され,公共的な事業を効率化する施策が行われている。

③ 協同組合の中には,生活協同組合のような,消費者運動に取り組んでいる組織がある。

④ NGO(非政府組織)の中には,アムネスティ・インターナショナルのような,国際的な人権擁護に取り組んでいる組織がある。

問9 日本における株式会社についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① 独占禁止法の下では,事業活動を支配することを目的として,他の株式会社の株式を保有することが禁止されている。

② 会社法の下では,株式会社の設立にあたって,最低資本金の額が定められている。

③ 株式会社のコーポレート・ガバナンスに関しては,バブル経済の崩壊以降,株主の権限の制約が主張されている。

④ 株式会社の活動によって生じた利潤は,株主への配当以外に,投資のための資金としても利用されている。

問10 会社法は,2005年に制定された法律である。この法律の内容についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。

① 有限責任社員を出資者として合名会社を設立できる。

② 1000万円以上の資本金がないと株式会社を設立できない。

③ 合資会社という新しい種類の会社を設立できる。

④ 有限会社を新たに設立できない。

コメント

コメント一覧 (2件)

A 会社設立時の出資者がすべて有限責任社員である会社は,株式会社という。

これは正解ではないですか?

ご指摘ありがとうございます。2019年センター試験政経からの出題ですが、答えは示した通りになります。確かに株式会社は有限責任の株主で構成されますが、合同会社もそれに該当するため誤文となるようです。わかりにくい問題だと思うので、問題文を修正しておきました。ありがとうございます。